乔丹的两个标志区别;乔丹品牌标志logo

在全球运动品牌市场中,"乔丹"这一名称承载着两种截然不同的品牌叙事:一方面是美国耐克公司为篮球巨星迈克尔·乔丹创立的Air Jordan系列,其飞人剪影标志已成为体育商业史上的图腾;另一方面则是中国乔丹体育用品公司打造的国产运动品牌,以左手运球形象深耕本土市场。这两个同名品牌的标志性Logo不仅折射出设计美学的分野,更蕴含着知识产权博弈、文化符号建构与商业帝国扩张的深层逻辑。

商标设计差异

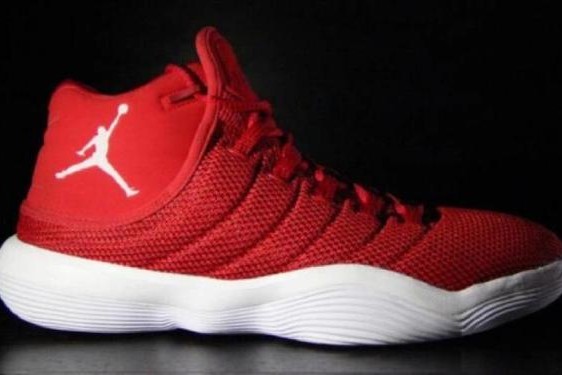

美国Air Jordan的标志性Jumpman Logo源自1984年《LIFE》杂志的经典摄影瞬间。摄影师Jacobus Rentmeester捕捉到乔丹腾空扣篮的剪影,耐克设计师Peter Moore将其简化为单脚弯曲、单手擎球的飞人形象,这个充满力量感的动态造型在1985年首次应用于AJ3鞋款,开创了运动鞋视觉识别系统的先河。其设计核心在于通过负空间处理强化动势,右臂与躯干形成的三角结构暗含稳定与突破的平衡美学。

相较之下,中国乔丹的Logo选择左手运球的静态姿势,人物重心下沉呈防守姿态。这种设计虽同样采用剪影手法,但缺乏跳跃的垂直张力,更多体现东方审美中的内敛与务实。从色彩应用看,Air Jordan标志以纯黑色为主,强调经典永恒,而中国乔丹早期产品常搭配红黄配色,凸显民族品牌属性。

| 维度 | Air Jordan | 中国乔丹 |

|---|---|---|

| 动作特征 | 右手扣篮动态 | 左手运球静态 |

| 重心位置 | 空中悬浮 | 地面支撑 |

| 文化符号 | 个人英雄主义 | 集体协作意识 |

法律争议渊源

2000年中国乔丹体育成立时,恰逢NBA全球化扩张期。其注册的"乔丹"系列商标,因与Michael Jordan的中文译名高度重合引发争议。2012年迈克尔·乔丹本人提起商标无效诉讼,主张姓名权被侵害,但法院以"乔丹"作为姓氏缺乏特定指向性为由驳回。这场持续十年的法律攻防战,暴露出跨国品牌本土化过程中的法律灰色地带。

耐克公司在品牌保护方面展现出战略前瞻性,早在1984年就为Jumpman Logo注册立体商标,形成设计专利、商标权、版权三重防护。而中国乔丹的IP策略侧重市场实效,通过快速铺货建立消费者认知,这种差异导致二者在知识产权布局上形成"原创VS模仿"的舆论分野。

品牌归属分野

Air Jordan作为耐克旗下独立运营的高端支线,产品矩阵聚焦专业篮球领域。其核心科技如IPS缓震系统、Flight Plate推进板等,均围绕职业运动员需求开发。品牌通过限量发售、球星联名等策略维持溢价能力,AJ1芝加哥配色在二级市场的价格可达发售价的10倍。

中国乔丹则采取全品类扩张模式,涵盖运动鞋服、器材配件等大众消费领域。其产品研发强调性价比,如"巭PRO"中底技术主打轻量化与耐久性平衡。渠道布局上深耕三四线城市,通过6000余家门店构建下沉市场护城河。

文化影响对比

Jumpman Logo已超越运动装备标识,成为街头文化的超级符号。从Hip-Hop音乐MV到当代艺术展览,这个飞人剪影被解构为叛逆精神与潮流态度的载体。2018年AJ与Off-White的联名系列,更将运动鞋转化为可穿戴的艺术品。这种文化赋能使Air Jordan的受众突破篮球圈层,形成跨年龄、跨阶层的消费生态。

中国乔丹的文化叙事则侧重民族品牌崛起,通过赞助CUBA联赛、签约体育明星等方式强化本土认同。但其品牌升级面临双重挑战:既要摆脱"山寨"标签,又需在国潮浪潮中找到差异化定位。近年推出的"质燥"系列尝试融合传统扎染工艺,显示出文化创新的可能性。

两个乔丹品牌的标志博弈,本质是全球体育产业权力结构变迁的微观映射。Air Jordan凭借文化资本积累构建起难以复制的品牌壁垒,而中国乔丹的成长轨迹则揭示出后发企业的突围路径。未来竞争中,设计原创性、技术储备与文化叙事能力将成为决胜关键。建议本土品牌加强专利布局,同时探索东方运动美学的现代表达,方能在全球化竞争中实现真正的品牌跃迁。

参考文献

- 耐克标志的迭代哲学(网页34,59)

- Jumpman Logo的影像溯源(网页23,51)

- 中美乔丹商标案司法解析(网页11,18)