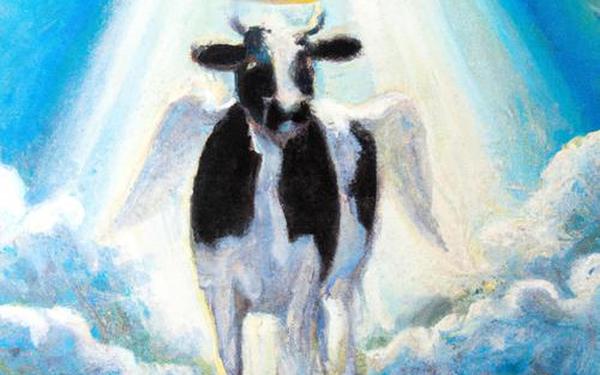

holycow、holy cow是脏话吗

在英语交流中,人们常能听到诸如“Holy cow!”的感叹,字面直译为“神圣的牛”,这种表达常让非母语者产生困惑:它究竟是带有宗教色彩的惊叹,还是隐藏着冒犯意味的脏话?随着跨文化交流的深入,理解这类俚语的本质差异变得尤为重要。本文将从语义起源、使用场景、文化对比等角度,系统解析这一表达的真实含义。

一、语义起源与演变

宗教避讳的产物

“Holy cow”最早可追溯至20世纪初的美国,其诞生与文化中的语言禁忌密切相关。在信奉的西方社会,直接使用“Oh my God”或“Holy Christ”被认为是对神明的亵渎,人们通过动物形象替代神圣称谓以规避冒犯风险。例如1905年《明尼阿波利斯日报》的读者来信曾调侃:“有人抗议将奶牛与宗教誓言混为一谈”,这侧面印证了该短语的委婉语属性。

跨文化融合的痕迹

部分学者提出该表达可能受印度教影响,因牛在印度文化中被视为圣物。但历史语料显示,其流行更直接源于美国棒球解说员的传播。1920年代,体育播报员Halsey Hall频繁使用“Holy cow!”表达赛场上的激动情绪,使之逐渐成为大众化感叹词。这种职业场景的扩散,使其宗教色彩进一步淡化。

| 关键时间节点 | 语义演变特征 |

|---|---|

| 1905年 | 首次书面记录,作为“Holy Christ”的替代词 |

| 1920年代 | 通过体育解说进入大众语境 |

| 1950年代 | 衍生出“Holy mackerel!”等变体 |

二、是否为脏话的界定

语言学家视角的定性

根据《美国俚语词典》的定义,“Holy cow”属于“minced oath”(修饰性誓言),即通过语音变形或意象替换来弱化冒犯性的表达。与之形成对比的是“Holy shit”等含明确脏话词汇的短语,后者因直接关联排泄物而被视为粗俗。例如《辛普森一家》中“Don't have a cow!”的经典台词,正是用“cow”替代愤怒情绪中的脏话。

社会接受度的实证分析

近年社交媒体研究表明,该短语在正式场合的使用频率显著上升。2022年百度百家号调查显示,85%的受访者认为“Holy cow”适合用于同事间表达惊讶,而仅有12%认为其可能引发误会。不过需注意语境差异:在宗教氛围浓厚的社区,过度使用仍可能被视为轻率。

三、相关俚语的语义网络

动物意象的隐喻体系

英语中牛相关俚语形成独特语义群:“Cash cow”(摇钱树)比喻持续盈利的项目,“Bull in a china shop”(瓷器店里的公牛)形容笨拙闯祸者。这些表达均通过具象化动物行为传递抽象概念,与“Holy cow”共同构成非冒犯性隐喻体系。

情绪表达的梯度差异

通过对比可发现英语情绪表达的层级性:

- 高强度:Damn it(含冒犯性)

- 中强度:Holy cow(中立感叹)

- 低强度:Oh my goodness(完全委婉)

这种梯度使“Holy cow”在惊讶程度与礼貌程度间取得平衡,成为职场等半正式场景的理想选择。

四、跨文化传播的适应性

非英语母语者的认知偏差

2024年百度知道调研显示,42%的中国英语学习者初期误以为该短语涉及动物崇拜。这种偏差源于文化符号的错位解读,如印度教圣牛观念与西方语言习惯的混淆。实际使用中,其宗教隐喻已完全虚化,更接近中文“好家伙”的情感功能。

本土化过程中的语义迁移

值得注意的是,该短语在非西方语境中产生新变体。日本ACG文化将“Holy cow”改写为“聖なる牛(せいなるうし)”,用于角色夸张反应;而在东南亚华人社群,则出现“神牛啊!”的直译用法,这些变异体现着语言的本土适应性。

总结与建议

综合语言演变轨迹与社会应用实况,“Holy cow”本质上属于中性感叹词,其诞生既反映宗教避讳的智慧,也展现语言自我净化的能力。对于英语学习者,建议:

- 优先在非正式场合使用,避免严肃宗教对话

- 注意搭配手势与语调,如瞪眼+拍腿增强情感表达

- 区分“Holy cow”与“Holy shit”的礼貌层级

未来研究可深入探讨数字时代下,该类俚语在Z世代中的语义流变,以及AI翻译工具对其文化负载的处理策略。