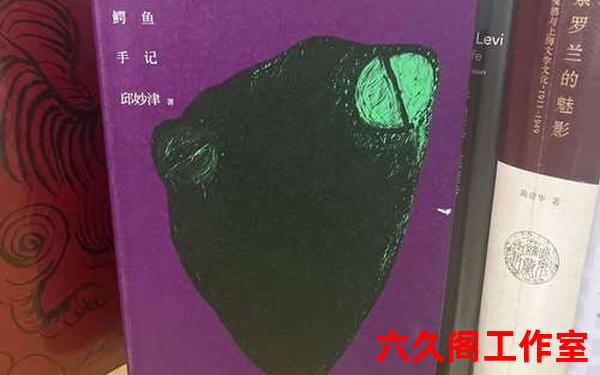

《鳄鱼手记》是台湾作家邱妙津的长篇小说处女作,也是华语文学中极具影响力的女性主义及同志文学经典。这部作品以独特的叙事结构和深刻的情感探索,揭示了20世纪末台湾青年在性别认同、自我追寻与社会压抑之间的挣扎,被誉为“开启一个时代的文学经典”。

作品概述

1. 内容与结构

小说以大学生活为背景,围绕主人公“拉子”(女同性恋者的代称)的情感经历展开。她与高中学姐水伶的禁忌之恋、与年长女性小凡的复杂关系,以及周围同性、双性恋友人的故事,共同构成了一幅边缘群体的情感图谱。全书穿插拟人化“鳄鱼”的独白,以寓言形式影射“性异常者”在社会中的孤独与压迫,形成复调双声的叙事结构。

鳄鱼的象征:鳄鱼既是性别流动的隐喻(鳄鱼性别由孵化温度决定),也是边缘人的化身。它身披人装却无法融入社会,最终乘着燃烧的浴盆漂向深海,象征对主流规训的绝望逃离。

2. 核心主题

性别认同与自我撕裂:主人公在同性之爱中经历渴望、恐惧与自我否定,如“我知道谜底,可我不要看到它被揭开”的矛盾心理,折射出社会对性少数的污名化与个体内在的剧烈冲突。

爱的纯粹性与毁灭性:邱妙津笔下的爱是“狂兽般”的烈焰,既带来救赎也导向毁灭。水伶的信中写道:“你走后,泄了一地的爱没人要”,展现了爱在压抑下的畸变与孤独。

时代的迷惘与抗争:小说映射了台湾解严后社会转型期的文化碰撞,青年一代在传统与现代、个体与集体间的精神困顿,成为台湾同志运动的重要文学注脚。

作者与文学价值

1. 邱妙津的传奇人生

邱妙津(1969-1995)是台湾文坛的“天才型作家”,26岁在巴黎自杀身亡。她以暴烈而诗意的文字著称,代表作《鳄鱼手记》《蒙马特遗书》均被译成多国语言,并入选《纽约书评》经典书系,成为继张爱玲后第二位获此殊荣的华语作家。她的死亡与创作共同构成了一种“精神殉道者”的隐喻,引发对文学、性别与生命的深刻反思。

2. 文学特色

极致的情感书写:邱妙津的语言如“刀锋般锋利”,以近乎自毁的坦诚剖析情欲与痛苦。有读者形容其文字“像触碰棉花般细腻,又如洪流裹挟情绪”。

寓言与现实的交织:鳄鱼独白的超现实情节与主人公的现实困境形成互文,既强化了边缘人的异化感,也拓展了叙事的哲学深度。

争议与批评:部分读者认为小说情节混乱、人物行为偏激,如拉子引诱水伶后逃离、介入他人婚姻等,被指“将同性恋群体病态化”。这种争议性恰恰反映了作者对人性复杂性的直面。

影响与评价

文化意义:书中“拉子”“鳄鱼”等词成为台湾女同志的身份符号,小说被视为同志文学的“圣经”,甚至影响了一代人的性别意识。

国际认可:作品被译为英、法、德等多国语言,2017年英文版获卢西恩·斯泰克亚洲翻译奖,标志着其跨文化的普世价值。

读者共鸣:有读者称其“像热恋般令人沉溺”,尤其吸引敏感青年;也有批评认为其过度情绪化,需心智成熟后阅读。

《鳄鱼手记》不仅是一部个人情感史诗,更是一代人的精神抗争史。邱妙津以生命为燃料点燃文字,在爱的灰烬中追问存在的意义。正如书中所言:“尽管我要再受多大的痛苦与折磨,我还是要述说爱是不灭的。” 这部作品在当代仍持续叩问:我们如何与异质性共存?又如何以破碎之心拥抱世界的完整?

文章版权声明:除非注明,否则均为香水_口红_女装_饰品_礼服-典润时尚网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。